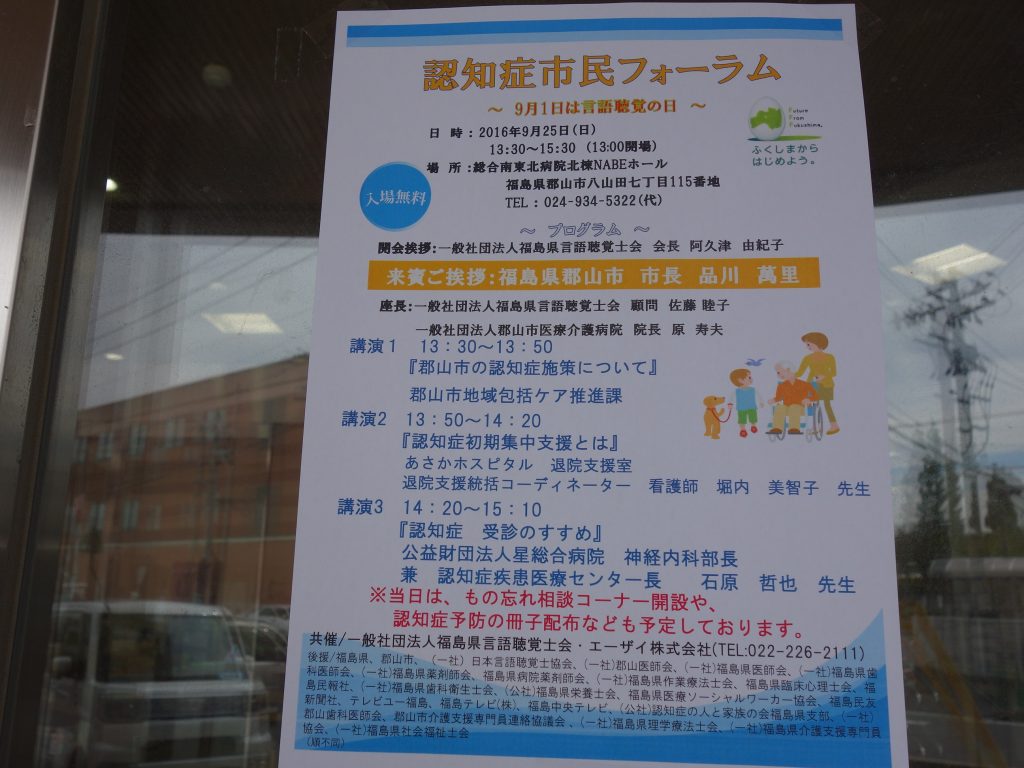

平成28年9月25日、『認知症市民フォーラム~9月1日は言語聴覚の日~』が、総合南東北病院北棟NABEホールにて開催されました。

平成28年9月25日、『認知症市民フォーラム~9月1日は言語聴覚の日~』が、総合南東北病院北棟NABEホールにて開催されました。

当日は、一般市民を含む、多くの皆様が参加され、エーザイ株式会社様と各団体様のご協力や、郡山市市長の品川萬里様に来賓ご挨拶を頂き、誠にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

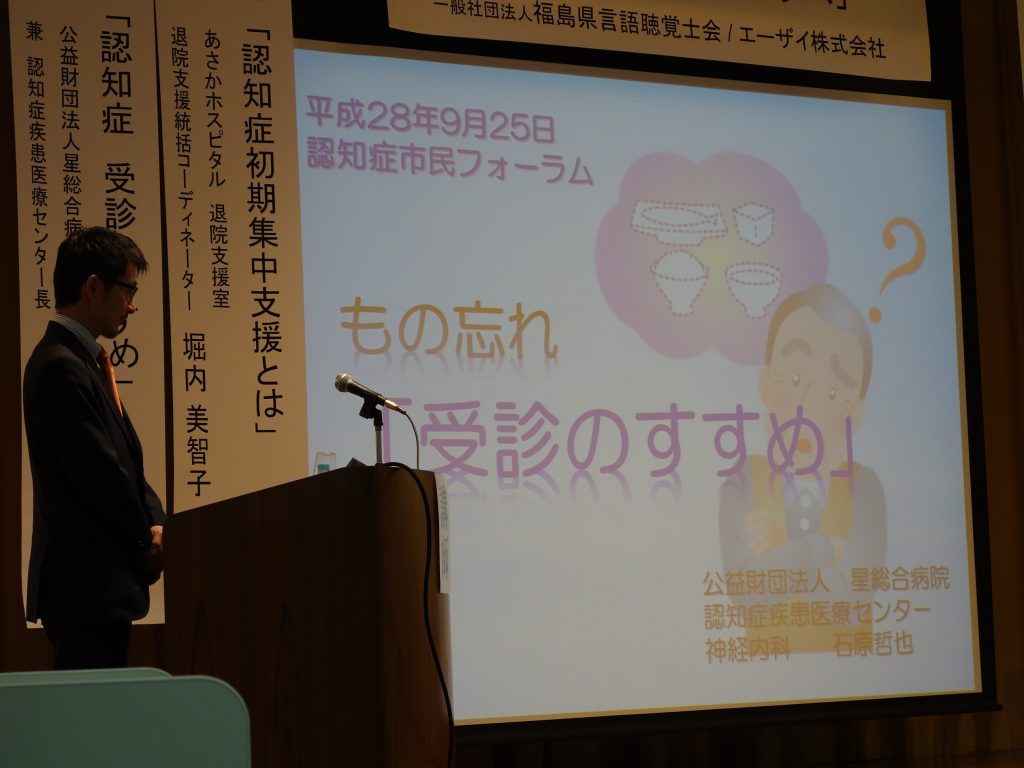

例年、当会とエーザイ株式会社様との共催で、市民の方々に認知症への理解を深めるため啓発活動として行っている当イベントですが、今年度は、郡山市地域包括ケア推進課 課長の安藤博様より『郡山市の認知症施策』について、次に、あさかホスピタル退院支援室 看護師の堀内美智子様より『認知症初期集中支援チームの取り組み』について、最後に、公益財団法人星総合病院 神経内科部長の石原哲也様より『もの忘れ 受診のすすめ』についてご講演頂きました。

また、フロアでは言語聴覚士の仕事について展示等も行いました。

認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)においては、今回のような認知症への理解を深めることは1つの柱となる重要なものであり、聴講された皆様がお住まいの地域での体制や資源を知り、認知症の方が暮らしやすい地域づくりの推進に寄与されるよう、今後も活動を継続していきたいと思います。また、このような活動を通して、言語聴覚士の専門性や役割を広く知っていただければと思います。(板東)